<イベントレポート>第20回ISIT勉強会 「エネルギーと環境のこれから〜素材が拓く持続可能な社会〜」」

2025年6月19日(木)、第20回ISIT勉強会が福岡SRPセンタービル1F SOILイベントスペースからオンラインで配信されました。

本年は、観測史上最多の猛暑日や記録的な早さの梅雨明けなど、気候変動を実感する気象が続く中、改めてエネルギーと環境の関係を見直す機会として本講演が企画されました。

今回は、公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)特別研究員の竹宮聡が登壇し、「素材」という切り口から地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に向けた課題について、わかりやすく解説しました。

講演では、次世代の太陽電池として注目されるペロブスカイト太陽電池の特徴や利点(軽量・柔軟性・都市部での設置可能性)を紹介。さらに、日本の電源構成と再生可能エネルギーの拡大目標(第7次エネルギー基本計画)や、水素社会推進法による支援制度についても、具体的な政策と課題を取り上げました。

地域の取り組みとしては、九州大学伊都キャンパスを中心とした水素エネルギーの研究拠点形成や、福岡県が水素活用モデル地域に選ばれている事例が紹介されました。福岡県では、水素ステーションの整備や燃料電池商用車の導入促進などを通じて、水素の利活用を推進しています。これらの動きは、地域に根差した分散型エネルギーシステムの将来像を描くうえで重要なステップとなっています。

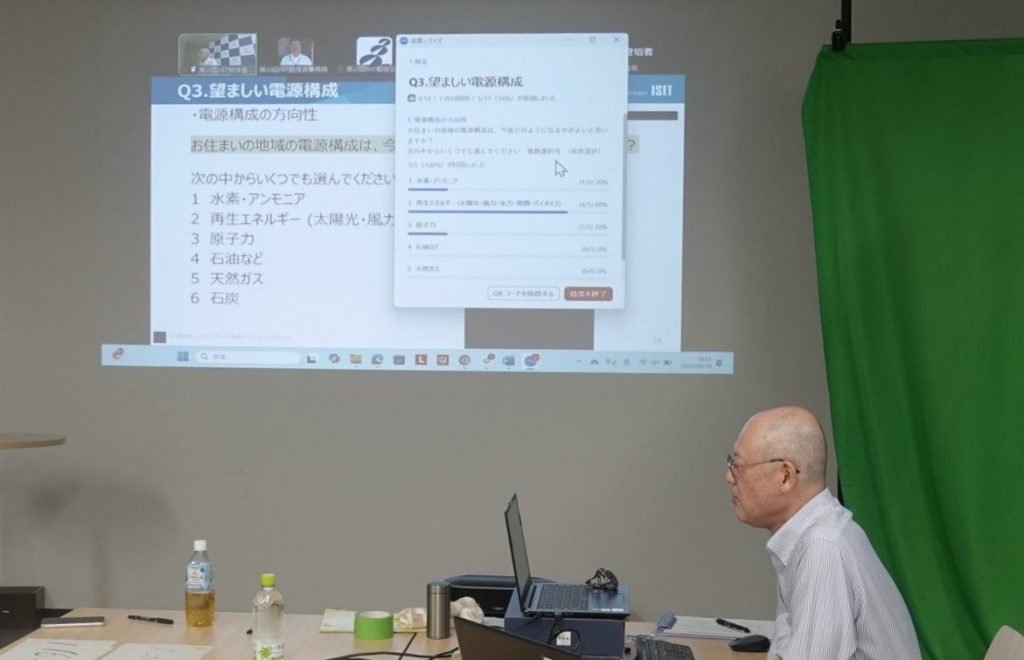

また、講演中にはオンラインアンケートも実施され、参加者は理想的な電源構成や日常生活で取り組める脱炭素行動について見解を共有しました。その後の解説では、「脱炭素につながる暮らしの工夫」として環境省が呼びかけている取組である「デコ活アクション」を取り上げ、二重窓の導入など、日常生活に取り入れやすい対策を紹介。身近な実践への関心を促しました。

質疑応答では、AIの普及に伴う電力需要の増加といった新たな課題にも言及され、今後の技術革新とエネルギー需給のバランスについても議論が交わされました。

今回の勉強会には36名が参加し、そのうちアンケートに回答した26名中、96%が「理解できた」「満足できた」と回答。「新しいエネルギーへの移行が容易ではないと感じる一方で、役立つ素材を身近に感じることができた」、「日常生活で取り組める脱炭素行動として自宅での二重窓といったやり方があると初めて知った」、「エネルギーの地産地消という話もあったので、自分の生活でできることから低炭素を心がけたい」など、肯定的な声が多数寄せられました。

本勉強会は、気候変動が身近な脅威となる今だからこそ、素材技術を通じたエネルギー転換の可能性に気づくきっかけとなったと言えるでしょう。

ISITでは今後も、皆さまの関心に応えるテーマで勉強会を開催してまいります。